Archive for the ‘発達障がいの悩み’ Category

学習障がい(LD)と学習困難、勉強嫌いの違いって?【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは。こどもプラス大阪吹田教室です。

最近寒いせいもあってか、こども達の宿題も中々進みません。

夏になれば「暑くて集中できない~」

冬になれば「寒すぎてかけない~」

…わかるよ、その気持ち(笑)

私指導員Mも、宿題が大嫌いでした。

何より、勉強が嫌いでした。(笑)

私の場合は単なるめんどくさがりでしたが、そうでない子もいます。

LD(学習障がい)って?勉強嫌い、学習困難とはちょっと違う…?

最近、少しずつ耳にする事が多くなってきた「LD」という発達障がいがあります。

Learning Disordersまたは Learning Disabilitiesの略称で、

日本語で一般的には学習障がいといいます。

このLDには自閉症のような世界で認められたはっきりとした定義はありません。

日本でよく用いられる定義も1999年に文部省が定めた物なので、

まだまだ浸透しずらい発達障がいであるのも事実です。

LDの定義 ①基本的には全体的な知的発達には遅れがない ②聞く事に困難がある ③話す事に困難がある ④読む事に困難がある ⑤書く事に困難がある ⑥計算する、または推理する事に困難がある ⑦これらの原因は中枢神経系になんらかの機能障害がある事である ⑧その他の障がい(視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい等)や環境的な要因が直接的な原因ではない |

計算はできても、書く事につまづく子もいれば、

ひっ算(計算)はできても文章問題(読む)につまづく子もいます。

LDという枠組みの中でもその子その子によってひっかかりやつまづきが違ってでるのが特徴です。

LD(学習障がい)と脳の関係

学習障がいの中には、ディスレクシアという障がいがあります。

これは、主に読みや書きに大きいつまづきを感じる障がいです。

あのハリウッドスター、トム・クルーズが自らディスレクシアであると公表した事によりその名前が広まりました。

普段お話しをしてる時は何ら違和感はないのに、

音読をするとなると急に言葉につまったりたどたどしくなったり、

文字を書くときも鏡文字になったり…。

読む事・書く事に困難を抱えるというのが特徴です。

最近は「読み書き障がい」と呼ばれる事も多くなりました。

このディスレクシアを抱えているのはLDの方の役8割程だと言われています。

またこの文字の読みや書きを司る中枢は左頭頂葉の「角回」と呼ばれる部分です。

この角回に脳腫瘍ができたりすると「後天性失読症」と呼ばれる

後天性の障がいになる事もある程、読み書きと深いかかわりのある部分です。

この角回の働きがディスレクシアの子は弱いというデータも出ています。

そして、前頭葉の「ブローカ野」と呼ばれる部分の働きも弱いようです。

ブローカ野は運動性言語の中枢で、これにより話す事へつまづきがでているのだと考えられています。

このように学習面で様々なつまづきを抱えるLDですが、

上記の通り、直接的な原因はADHDや知的障がいではありません。

そしてもちろん本人の怠業等が原因でもありません。

また就学後に初めてつまづきを感じるという場合も少なくありませんので、

気づかれにくいこともあり、周りから「努力が足りない」など勘違いされやすいのも事実です。

そして「どうせ自分にはダメだ。」や「やっても意味がない」とマイナスのイメージを持ってしまい

勉強自体を嫌いになりがちです。

そうならないためには一人一人にあった手厚いサポートで、

本人に苦手意識だけを持たせない事が大切です。

また直接的なLDへの療法ではなくとも、

片足立ちなど、足を使う運動が前頭葉を鍛えるという説もあります。

まずは本人にあったサポート方法を探す事からはじめてみましょう。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

「体育」嫌いは感覚統合で克服しよう!【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、こどもプラス大阪吹田教室です。

秋の運動会も終わりましたね。

運動会の練習が終わり、また平常の授業に戻り少し経ちました。

それがまたいい切り替わりや刺激となり以前よりスムーズに進んているご家庭もあるでしょう。

せっかく練習のある日々に慣れていたのに、また環境が変わり様々な困難を抱え悩んでいるご家庭もあるでしょう。

後者であれば、学校から帰ってきたお子さんの表情が気になるのではないでしょうか?

国語、算数、せいかつ、ずこう、体育…

様々な授業があり、45分間もの長い時間座って集中するというのは、

発達が気になるお子さんにとっては難しい事です。

大人でも45分間集中するのは中々大変ですからね…。

そんな様々な授業がある小学校。

その授業の中でも特にこどもプラス大阪の教室に通っていただいている利用者さんの中で、

悩みを抱えている方が多いのが体育の授業です。

・「先生の真似ができないんです」

・「体育が嫌いで体育のある日は行き渋りがあるんです」

・「体の使い方が周りの子と違うんです」

など、それぞれ悩みのポイントや種類は違います。

もちろん、同じように理由もそれぞれ違います。

まずは何故そのようになるのかを考えていきましょう。

原因はミラーニューロン?ワーキングメモリ?

体育が嫌い、運動が嫌い!なんていう子も何もまったく理由がなく嫌いだと言っているわけではありません。

そこには必ず理由があるものです。

まずはしっかりとその理由を突き止めましょう。

・ボールを使った運動が苦手

①ボールを目で追えず取り損ねる・蹴り損ねる

位置関係を把握する空間認知能力、

この場合は得に視覚認知能力が弱い為、

ボールとの距離感をうまく掴めないのです。

しっかりと見る力が育っていないと、どうしても取り損ねたり・蹴り損ねたりします。

また恐怖心から途中で目を閉じてしまい、中々上手にキャッチできない子もいます。

②恐怖心がある

平衡感覚が弱く、距離感がつかめない為に迫ってくるボールに対して

恐怖心を覚えやすい傾向にあります。

またボールがぶつかってしまった時に痛かった経験等から、

ボールを扱う事自体を避けるようになってしまいます。

③遠くに投げる事ができない・蹴る事ができない

苦手意識がとても強かったり、周りからからかわれた経験があると、

ボールを使った遊びに入ろうとしなくなってしまいます。

・走るのが苦手

①バランスが崩れて上手に走れない

平衡感覚が弱いと片足で立つ際に中々安定しません。

また、走る時にはどうしても片足になってしまう為、結果まっすぐ走る事が困難になります。

また着地の瞬間にきちんと足首等を使っていないとバランスを崩してしまいやすい傾向にあります。

ボディイメージの弱さから体に変な力が入ってしまうのも原因の一つです。

②障害物に気付かず躓いてしまう

ADHDに限らず、注意力散漫な特性がある子は少なくありません。

前を見て走る事ができていない子もいます。

また視覚や平衡感覚の弱さから空間認知能力が弱く、

物との距離感が中々つかめない傾向にもあるようです。

③よく転んでしまう

バランスの悪さや前を見る事が中々できていないと、よくこけてしまいます。

こけてしまった際に大きな怪我につながる恐れもあります。

また一度でもそういった恐怖心が芽生えると走る事から逃げるようになります。

④様々な走り方ができない

まっすぐ走る事はできても、蛇行走行やスキップが苦手な上に

ワーキングメモリなどの記憶力の弱さからルールを中々覚えている事ができず、

鬼ごっこ等の走る集団遊びに入れないといった場合もあります。

・人の動きを真似する事が苦手

①相手の動きを見て真似る事ができない

ミラーニューロンの働きが弱い為に見て覚える、見て学ぶが難しく、

指示通りに動く事ができない。

②動きは理解していても模倣して動く事ができない

固有感覚が弱く、ボディイメージが形成されていない為に

筋肉や骨を動かす際にうまく調整できずに、

体をどう使っていいのかがわかりにくく、

ダンス等を模倣する事ができない。

解決の糸口は感覚統合と運動連鎖です!

・まずは感覚統合を!

第一に大切なのが感覚統合で基礎を築く事です。

基礎がしっかりとしていないと、第2、第3の発達が次々と遅れてしまい、

学習面や運動面だけでなく生活面にも影響が出るというのが感覚統合の考え方です。

基礎感覚である視覚・聴覚・触覚・平衡感覚・固有感覚・前庭感覚を養う事により、

ボディイメージや空間認知能力が形成されていくのです。

・運動連鎖をスムーズに!

ボールを投げる、蹴る、といった動作が苦手な子は運動連鎖がスムーズにいっていない事が多いです。

運動連鎖とはその動作に対して決まっているパターンの動きを体が行う事を言います。

この一つ一つの動きをかみ砕いてシンプルにまとめる事により、スムーズになります。

投げるという動作で大切な事は、重心移動です。

お相撲さんのしこふみをしながら、「どす」で振りかぶって「こい!」で投げる、

等こども達がイメージをつかみやすいようにかみ砕く事で、運動連鎖をつかみやすくなります。

・到達目標を下げる

「転がしたボールを受ける」等本人にあったレベルに合わせてスモールステップで、レベルをあげていきましょう。

できない事を無理に押し付けるのではなくて、できるを増やしてあげると自信につながります。

最初はうちの教室にきても運動遊びに中々参加しようとしない子もいます。

教室に慣れてきて「こどもプラス大阪なら運動に参加できる」になり、

それが自信につながって長い時間をかけてやっと、

学校に授業にも参加できるようになった子もいます。

「運動嫌い」になるのは一瞬ですが、苦手や嫌いを克服するのは、時間がかかる物なのです。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

ABA(応用行動分析)から見るパニックの対処法!【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、こどもプラス大阪吹田教室です。

こどもプラス大阪に通っているこども達の中にはパニックを起こす子もいます。

学校などの集団の中で生活していく上で、自分の要求が通らない事は日常茶飯事です。

そんな中パニックを起こしてしまい、周囲に対しての他傷行為に出てしまったり、

物を投げてしまったり、床に寝そべって泣きわめいたり…

そういった行為により周りは困惑してしまいます。

「○○ちゃん怖い…」といって次からはお友達が遊んでくれなくなる…

なんて事も少なくはありません。

しかし、そのパニックには必ず理由があります。

ABAで原因となる「不適応状態」を探ろう!

まずは以前お話しさせていただいたABA(応用行動分析)の考え方の基本である、

「何故このような行動に出たのか」とその子の気持ちを引き出してあげるのが大切です。

・本人にとって耐えがたい刺激を受けている。

→感覚過敏によって工事の音や、動物の鳴き声、他児童の泣き声等特定の音によりパニックが生じる事もあります。

また何かに触れた感触が耐えられなかった、等もあります。

・急な予定変更に対して対応できていない。

→時間割が変わってしまう、直前の予定変更、天気により予定がつぶれる等。

先が見通せなくなり不安を感じてしまうようです。

・環境の変化に対して不安を感じている。

→大人から見れば微々たる変換(本の位置が違う等)でも不安や違和感を感じています。

新学期などは凄いですよね…。

・自分の要求やこだわり通らなかった。

→「もっと遊びたかった」や「競争で一番がよかった」等。

言葉で通じ合う事が苦手な為に、要求が通らない理由がわからず、

納得ができないままパニックになっている場合もあります。

その他にも、お友達に嫌な言葉を言われた事がきっかけになるケースもありますね。

様々な理由があってパニックになっているようです。

ではなぜその様になるのか。

それは発達障害の特徴でもある、「偏桃体」の働きの弱さにより、

感情のコントロールが苦手であったり、不安を感じやすかったりする事が関係しています。

そして、予定が変わってしまうと先の見通しがまったくつかず、

不安になりパニックを起こしてしまうのです。

また感覚過敏も大きな要因の一つです。

実際に以前支援させていただいていたお子さんで、

送迎の時間はいつもと変わらないのに、冬になり空が暗かった事が

不安を煽り

「ママ(の所へ)行くの?行くの?」とパニックになってしまった事がありました。

大人でも冬になり、夜が早まると、なんだか急いで帰らないとなぁという気持ちになりますもんね。

発達障害を持っている児童は、少し不器用で生真面目なので、

色々な事で引っかかってしまうようです。

パニックに対してはどう対処すればいいの?

その場での対応をする場合は、とにかくパニックを治める事が大事です。

・冷静に対処する。

つられて一緒になって興奮しないように心がけましょう。大きな声や、周りの動揺はさらなるパニックを引き起こします。

声をかけるときは落ち着いた低い声で接するようにしましょう。

・周りから隔離してあげましょう。

他傷行為や物を投げたり、他の人に唾を吐いたりする子がいます。

周りの人に怪我をさせてしまう恐れもありますし、心配して人が集まると更に不安になる事もあります。

周りに被害が及ぶと、本人にとっても心の傷になりますし、

被害にあった周りも本人への見方が大きく変わってしまいます。

可能であれば別室に移動させてクールダウンさせてあげましょう。

視界からパニックになった原因の物をはずしてあげる事により冷静さを取り戻す場合もあります。

それが難しい場合は周りに声かけをしてなるべく離れてもらいましょう。

・構いすぎはNG!?

あまり構いすぎるのも逆効果と場合もあります。

構ってほしくて無理に泣いたり、大声をあげたりしてしまう、なんて事もあります。

かといってほったらかしにすれば自分の話や要求を聞いてもらえず長引く事をもあります。

本人にとってもつらい物であるパニックは長引けば周りも落ち着かなくなります。

見極めが難しくはありますが、本人にあったタイミングで支援しましょう。

・力で押さえつけない。

強い力で押さえつけたり拘束したりすると、刺激によりさらなる興奮材料となって、

パニックを長引かせる場合もあります。

触られるのを嫌がる子いるので、そういった場合は見守る形を取りましょう。

しかしながら、見守るだけだと、周りの人を叩いたり、唾を吐いたり、

物をなげる事によって本人が怪我をしてしまう事もありますので、

必ず触ってはいけない、というわけにはいない場合もあります。

・自傷行為の被害を少なくしましょう。

頭を打ち付けたり、自らの指を噛んだり、自らを殴ったりする子もいます。

そういった場合は打ち付ける箇所にクッションをはさんであげたり、そっと手を添えてあげましょう。

自らを殴る子には変わりにクッションを殴らせる等も必要です。

・パニックがおさまったら褒める。

本人が落ち着きを取り戻した場合は、すかさず褒めてあげましょう。

「自分で落ち着いたやん。えらいね。」

「前より時間が落ち着くの早くなってるで。すごいやん。」

こういった言葉がけがとっても大切です。

また「○○がいややったんやろ?」などこどもの気持ちを代弁してあげるようにしましょう。

パニックを起こさないためには

致し方ない事だとはいえ、やはりパニックは起きないに越した事はありません。

パニックが起こってからの対処も大切ですが、起こさないように気をつけるのも大切な事です。

・パニックが起こりそうなタイミングを把握しておきましょう。

本人の苦手なポイントやひっかかりやすいポイントを押さえておきましょう。

パニックが起きる度にその原因を考えて次に生かす事が大切です。

・予定の変更はわかった時点で事前に伝えておきましょう。

予定が変わると不安になってしまい、パニックになったり動けなくなってしまう子がいます。

そういった子には丁寧に説明をしてあげましょう。

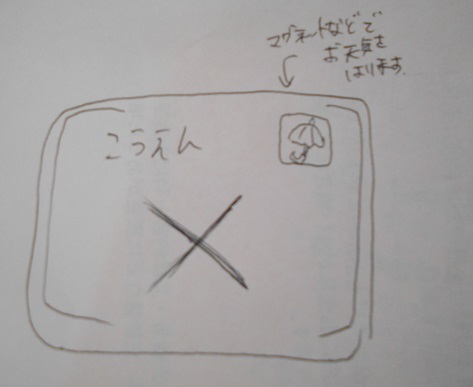

私も実際に雨で外遊びにいけない時には、雨が降った時点で

このようなホワイトボードを持ってきて、本人の目の前で

「今日は雨だから公園は?」

「バーツ」

と一緒に声を出してペンでホワイトボードに×を書いていました。

こうする事でパニックは事前に防げる事が多かったです。

・感情をコントロールする練習をしましょう。

自分の要求が取らない、思い通りにならない、等でパニックになってしまう子に対しては

五段階のグラフ等を作ってあげる事も大切です。

パニックになる前に「いまどのぐらい?」と聞いてあげましょう。

そして「レベル4なのに我慢してるやん!偉い!」とすかさず褒めましょう。

グラフがなくとも、子どもの怒っている顔、イライラしている顔を見たらすかさず

「我慢してるんやんな。偉いで。」

と認めて褒めてあげる事で落ち着く事が実際教室の中でもとても多いです。

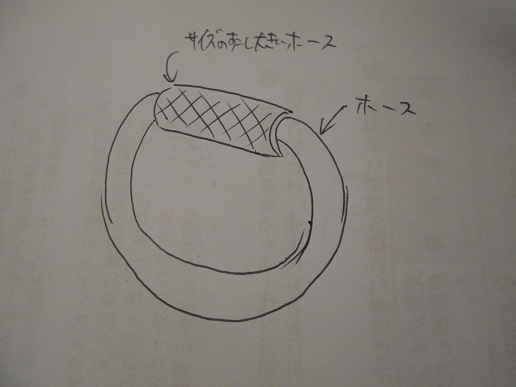

・変わりの物を用意しましょう。

パニックになりやすく自傷行為や他傷が多く、自らの指をよく噛んでいた児童に対しては、

このような歯固めのような物を用意していました。

イライラしている時にはこれを噛んだり回したりして落ち着いていました。

ホームセンターや100均に売っているホースでできるので、非常におすすめですよ!

時には毅然とした態度で!

出先で自分の欲しい物が手に入らない、要求が通らないと癇癪を起したり、

床に寝そべって動かなかったりする事があります。

そういった時に困り果ててしまい、ついつい要求を聞いて物を買い与えたりしていませんか?

それは絶対にNGです!!!

そうやって癇癪を起した際に物を買ってもらえたという経験があると、

子どもは「こうすれは欲しい物が手に入る」と学習してしまい、

さらにそれを繰り返すようになります。

そういった時は決して要求を聞いていけません。

無視をするのが一番効果的です。その際に決して目だけは離さないようにしましょう。

繰り返すうちに本人も泣き叫んでも欲しい物は手に入らないし要求も通らない

という事を学習してます。

はじめは中々うまくいかず大変なものですが、

こういった繰り返しで少しずつパニックではない他の伝え方を学んでいきます。

支援をする側も同じで、その子にあったパニックの予防法や落ち着け方をそうやって少しずつ学んでいくのです。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

集団遊びとSST!【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室です!

みなさんはSSTという言葉をご存知でしょうか?

最近耳にする事がとても多いと思います。

SSTとはソーシャルスキルトレーニング(Social Skills Training)の略称です。

分かりやすく言えば人と関わる為に技術や社会的ルールを身に着ける為の療育法です。

人と関わるのが苦手だったり、

自分勝手に思われがちであったり、

他人を傷つける事ばかりを言ってしまったり、

そういった気になる行動をしている子は、

もしかするとSSTが身についていないだけかもしれません。

そういった本人の中の不足を取り除いてあげて、

満たす事で円満なコミュニケーションへとつながり、

学校、そしてうちのような放デイでの生活が、ぐっと楽しくなります。

もちろん将来的なお話しをさせていただくと、就労においても必要不可欠なスキルとなってきます。

4つのスキルで構成!

SSTには大きく4つの大きなグループがあります。

①言葉のスキル ・質問に答える、挨拶を返す、話を聞く等。 ②行動のスキル 結果を予測する、一斉指示での集団行動、その場や相手の行動に合った行動、ルールの理解 ③気持ちのスキル ・イライラや不安を含む気持ちのコントロール、他人を許す・受け入れる、切り替え次の行動へ移れる、 相手の表情や気持ちを読み取る、こだわりを妥協できる ④自己認知のスキル ・自分を受け入れる、苦手を意識する対処する、相手を認める |

もしも、お子さんの問題行動で悩んでいて、この中のどれかに当てはまったら、

それはSSTが身についていないのかもしれません。

不足していたらどうなるの?

ではこの4つのスキルが不足していた場合にどうなるのか。

それは様々な部分でひっかかりとなって現れます。

| ①自分の気持ちや行動がコントロールできない ・切り替えができない ・かんしゃくを起こす ・順番を待てない ・静かにする場面で静かにできない

①自信が持てない ・活動に参加できない ・変化や新しい物が苦手 ・人と関わろうとしなくなる

③相手の気持ちを考える事ができない ・場に合った言葉選びや声掛けができない ・人の邪魔をする ・他人を傷つける(言葉や暴力) ・会話のキャッチボールができない

④様々な発達への偏り ・視覚や聴覚からの情報処理等に差がでやすい ・集中力に欠ける ・見通しや順序だてて物事を行うのが苦手

|

このように人との関わり大きなひっかかりや困難が生まれやすくなります。

そしてそれをきっかけに「自分は駄目だ」「人と関わったって、いいことはない」

と自ら社会を避けるようになり、引きこもりなどの「二次障害」を引き起こしやすくなります。

『楽しい』『遊び』は学びのチャンス!

楽しい時や嬉しい時が一番子どもたちが伸びる瞬間です!

楽しい事だとわかると、こども達は興味を持って積極的になってくれます。

またたくさん褒める事によって自己肯定感を満たしてあげると、

嬉しさを感じ「もっと頑張ろう」という気持ちになってくれます。

自己肯定はいいところばかりを認める物ではありません、

自分自身で「苦手」を意識する事もまた大切な事なのです。

ルールを守ることは大切ですが、時にはルール改変も必要です。

そうして少し頑張れば守れる程度の物にするというのも大切な事なのです。

集団遊びの中のSST!

普段なにげなくやっているこども達の集団遊び。

その中でもSSTを実行する機会はたくさん潜んでいます!

・氷鬼

鬼にタッチされてしまったお友達をタッチで助ける。

このときに気づいてもらえない子がいたらチャンスです!

そっと近づいて『「助けて!」っていうんやで!』とプロンプトしてあげましょう。

そうすると困った時には自分から声を出さなければいけないという事を知ります。

またお友達の助けてという声に対して「いいよ!」や「待ってて!」と反応できるように

声かけを行うとさらにぐっと効果が増します。

助け合う気持ちや困ったときに声を出す、そしてそれに応える事の大切さを学べます。

また鬼ごっこを通して、相手にタッチする強さ等を知る事もできます。

・ダルマさんが転んだ

鬼の声を聞きながら、タイミングに合わせて止まるというルールによって、

人の話を注意深く聞く癖がつきやすくなります。

また動いてしまっては鬼に捕まってしまうという

その場の状況に合わせた動き方をする事を学んだり、

どのタイミングで鬼が振り向くのか、

後何回で鬼に捕まったお友達を助ける事ができるのか等、

順序立てたり予測する事を遊ぶ中で覚えていけます。

・フープリレー

一人がフープの中に入り、細い道を通る中、

二人がそのフープを持って三人で進みます。

複数の人と息を合わせて進む事や、相手の状況を判断したり、

先読みしたりする事を学ぶ事ができます。

またリレー形式にする事で、自分の順番をきちんと把握し

待っておかなければならない為、順番を待つ練習にもなります。

・○○回収屋さんゲーム

あえてお片付けが必要な運動遊びをした後に、

こども達に手伝ってもらうのもよいです。

普段は中々お片付けをしてくれなくても、

こぞって集めてくれます。

そういった時にめいっぱい褒めると、

また褒められたくて、

普段でもお片付けをしてくれるようになりますよ。

もちろん、ゲーム外でもお片付けをしてくれたら、

たくさん褒めるようにしましょう!

また「次○○するから協力してね!」とお片付けをする理由を説明しながらすると、

先を見通して次の行動の為にお片付けをする大切さを学んでくれます。

このように集団遊びの中にもSSTを行う機会はたくさんあります!

こどもプラス大阪に通っていただいているお子さんで、

お友達の事は好きなのに、そのお友達へのアプローチの仕方がわからず、

思わず手や足が出たり嫌な事を言ってしまったりする子がいます。

ですが、そういった子でも大人が間に入る事によって、

少しずつ自分の気持ちや自分が本当にしたい事を相手に伝えられるようになってきています。

このように大人が間に入ってプロンプトしながら遊べるのが、

放課後等デイサービス良いところだと私は思います。

まずは支援員を含む3人組から初めていきましょう!

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

乱暴って言われがちなんですよ【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、吹田市放課後等デイサービスこどもプラス大阪吹田教室です。

うちに通ってくださっているお子さんのトラブルの中に

「どうしても口よりも先に手が出てしまうんです。」というのがあります。

グレーゾーンのお子さんも含めて、このような発達障害を持っているお子さんは

「ほどほどに」や「ちょっと」や「適当な」

等の曖昧な表現が苦手な傾向にあります。

お友達に対する「適当な力加減」がわからない。

「もうちょっと優しく」がわからない。

「程々な距離」がわからない。

この様な曖昧な表現は年齢が上がるにつれて増えていきます。

ほっておくと、就労に大きくかかわってくるため、見過ごすわけにはいきませんよね!

しかしながら、これには全て理由があるんです。

人よりちょっと触覚防衛反応が働きやすく、警戒心が強いだけなんです!

「すぐ手が出る」というお子さんの中には

触覚がとっても敏感でこういう行動に出てしまう子がいます。

触覚には主に二つに分類されます。

目をつぶって触れ、形や素材等でそれが何かを判断する「識別系」。

自分にとって有害なものを瞬時に判断する「原始系」。

どちらもとても大切な体の機能です。

この二つがうまく育っていないと、「触覚防衛反応」が働き、

自分のパーソナルスペースに誰かが入ると攻撃してしまったり、

偏食がすごく、ほんの少しの味が違うだけで有害と判断し口から吐き出してしまったり、

服の素材等に拘る等のつまづきとなって体の外に現れます。

触覚防衛反応は様々な物に触れて識別系触覚への体験を重ねる事で、

それを危険かどうか判断する材料を増やし

原始系触覚への反射的な行動に抑制がかけられるようになって軽減されていきます。

また逆に触覚が鈍感だと、自らの腕に噛みつく等の自傷行為や、

鉛筆やつめなどをがりがりと噛んだりといった行動に出る事もあります。

固有感覚が弱いから、身体のペーパードライバー!?

乱暴だといわれる子の中には、関節の角度や筋肉の張りを一定に保つ事が苦手な子がいます。

そのために適切な力加減ができない事が多いのです。

この筋肉や関節の使い方と深く関係しているのが固有感覚です。

・関節をどのぐらい曲げているのか

・筋肉が今どのように動いているのか

これらを感じ取る大切な体の機能です。

固有感覚が弱いと

・力加減がわからずに乱暴だといわれやすくなる

・文字が上手にかけない

・動きをうまく模倣する事ができない

・人と距離が近すぎる

等のつまづきとなって体の外へ現れます。

また手先の不器用さも、全身を大きく動かす粗大運動で微細運動も一緒に向上する事により改善されるケースもあります。

鉄棒やマット運動や遊具遊びを生活の中で多く取り入れていきましょう!

ペーパードライバーも毎日運転していれば、慣れてきて運転技術が向上しますよね。

そういう事なんです。

感覚統合への療育には、集団でのかくれんぼが有効!!

集団で行うかくれんぼって実はこどもにとってとってもいい事ずくめって知ってましたか?

感覚統合をするならば、もってこいなんです!

・「抑制」の力を働かせて鬼に見つからないように静かにやり過ごす。

これにより場を選んで静かにする練習になります。

・自分では見えない背中等の部分へのボディイメージが形成される。

相手や周りにどうみられるか等客観的に自分を見るイメージがつき、

身だしなみに対するつまづき(Tシャツの裾が出ていても気にしない等)が改善される事もあります。

身だしなみもまた、就労につくには何よりも大切な事ですよね。

・お友達の体を隠してあげる事で固有感覚を養いさらにボディイメージを形成する。

「鬼に見つけられないように」と考える事で共有体験を通し、

仲間意識を高め、社会性も同時に身に付きます。

客観的に身体を見て視覚で腕や足の位置等を理解する事によりさらなるボディイメージが育まれ、

相手がどのぐらいで痛がるか等の力加減も学ぶ事ができます。

・様々な素材の物を用意する事で、触覚を養う。

たくさんの素材に触れる事により、触覚への刺激を補います。

こういった遊びの中で体験する事により、触覚へのこだわりが楽しみながら改善されるのです。

遊びは大人とやるだけでなく、他のこども交えてやるほうがぐっと療育への効率がアップします。

私たち大人に隠されるより、こども同士で隠し合ったり一緒に隠れたり、

団結する事で相手を思いやる気持ちが育まれるからです。

一見何気ない遊びの中にも、療育をしていく機会はたくさん潜んでいます!

まずは諦めず、本人が楽しい!と思える方法で試していきましょう!!

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

LDってなぁに?【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは。

吹田市 放課後等デイサービス、こどもプラス大阪 吹田教室です!

運動会シーズンも終わり、本格的に秋・冬に向かってきましたね。

2学期に入り、1カ月がたち宿題の量もしっかりした量が出ているようで、

教室のこども達はひぃひぃ言いながら宿題をしています。

私も宿題が大嫌いでした…。

問題が面倒な上に、やっても学校に持っていくのを忘れたりしてたんですよね(笑)

私の場合は単なるめんどくさがりでしたが、もちろんそうでない子もいます。

勉強嫌い、学習困難とはちょっと違う…?

最近、少しずつ耳にする事が多くなってきた「LD」という発達障害があります。

Learning Disordersまたは Learning Disabilitiesの略称で、

日本語では学習障害といいます。

LDには自閉症のような世界で認められたはっきりとした定義はありません。

日本でよく用いられる定義も1999年に文部省が定めた物なので、

まだまだ浸透しずらい発達障害であるのも事実です。

LDの定義 ①基本的には全体的な知的発達には遅れがない ②聞く事に困難がある ③話す事に困難がある ④読む事に困難がある ⑤書く事に困難がある ⑥計算する、または推理する事に困難がある ⑦これらの原因は中枢神経系になんらかの機能障害がある事である ⑧その他の障害(視覚障害・聴覚障害・知的障害等)や環境的な要因が直接的な原因ではない |

計算はできても、書く事につまづく子もいれば、

ひっ算(計算)はできても文章問題(読む)につまづく子もいます。

LDという枠組みの中でもその子その子によってひっかかりやつまづきは違ってでるのが特徴です。

LDと脳の関係

学習障害の中には、ディスレクシアという障害があります。

これは、主に読みや書きに大きいつまづきを感じる障害です。

あのハリウッドスター、トム・クルーズが自らディスレクシアであると公表した事によりその名前が広まりました。

普段お話しをしてる時は何ら違和感はないのに、

音読をするとなると急に言葉につまったりたどたどしくなったり、

文字を書くときも鏡文字になったり…。

読む事・書く事に困難を抱えるというのが特徴です。

最近は「読み書き障害」と呼ばれる事も多くなりました。

このディスレクシアを抱えているのはLDの方の役8割程だと言われています。

またこの文字の読みや書きを司る中枢は左頭頂葉の「角回」と呼ばれる部分です。

この角回に脳腫瘍ができたりすると「後天性失読症」と呼ばれる

後天性の障害になる事もある程、読み書きと深いかかわりのある部分です。

この角回の働きがディスレクシアの子は弱いというデータも出ています。

そして、前頭葉の「ブローカ野」と呼ばれる部分の働きも弱いようです。

ブローカ野は運動性言語の中枢で、これにより話す事へつまづきがでているのだと考えられています。

このように学習面で様々なつまづきを抱えるLDですが、

上記の通り、直接的な原因はADHDや知的障害ではありません。

そしてもちろん本人の怠業等が原因でもありません。

また就学後に初めてつまづきを感じるという場合も少なくありませんので、

気づかれにくいこともあり、周りから「努力が足りない」など勘違いされやすいのも事実です。

そして「どうせ自分にはダメだ。」や「やっても意味がない」とマイナスのイメージを持ってしまい

勉強自体を嫌いになりがちです。

そうならないためには一人一人にあった手厚いサポートで、

本人に苦手意識だけを持たせない事が大切です。

また直接的なLDへの療法ではなくとも、

片足立ちなど、足を使う運動が前頭葉を鍛えるという説もあります。

まずは本人にあったサポート方法を探す事からはじめてみましょう。

体験・見学などのお問い合わせ等は随時受け付けております。

またメールによる資料請求(無料)も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

運動と発達障害【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、吹田市放課後等デイサービス、

こどもプラス大阪 吹田教室です。

秋ですね~。色々と味覚が美味しい季節になりました。

こういう季節になると、ついつい思い出に浸ってみたい気持ちになるんですよね。

あぁ、あんな事があったなぁ…こんな事があったなぁ…。

そして以前、お世話になった自閉症の女の子の事をふと思い出しました。

彼女は高いところに上るのが大好きで、飛び跳ねたち手を叩くのが癖でした。

そんな一見、はたから見ると意味のないように見える行動、

これを常同行動と言います。

本当に、あまり深い意味はない行動だそうです。

くるくる回ったり、飛び跳ねたり、手を顔の前で握ったり開いたり…

といった癖のような行動です。

同情行動は無理にでも止めるべき…?

こういった常同行動は、自閉症のお子さんやADHDのお子さんに見られる事が多いようです。

| ・不安を感じ、常同行動により安心を得ている場合 ・刺激を求めている場合 ・何かを求めている(伝えている)場合 ・感覚遊びの一環である場合

|

など、さまざまな理由から出る行動です。

決して悪い事ではないので無理に止めなくてもいいものではありますが、

それでもやっぱり気になる方も多いでしょうし、

場を選んでほしい…

なんていう保護者の方も多いと思います。

ではどうやって、『場を選べる』ようになるのか。

切り替える脳にしていけばいいのです。

切り替える脳を鍛えるには?

ADHDのお子さんには、多動行為がみられる事が多々あります。

そういったお子さんをただ

「静かにしなさい!」「おとなしくしなさい!」と言っても、

体の使い方や感覚の不安定さ、精神的な不安等から多動行動が出ている場合もあるので、

言い聞かせるだけでは中々落ち着く事は難しいです。

常同行動も同じで、安心感を求めてやっている事もあるので、

無理に止めようとするとパニックになる事もあります。

ではどうするのか。

止めるではなく、やる事を提示する、見つけてあげる事が大切です。

ジャンプ一つにしても、飛びあがって足首を使って、思ったところに着地する、と実は複数の事を同時に行っています。

ジャンプするのが好きなお子さんの中には、そういったジャンプする感覚が

実はしっくりと来ていなくて、ひたすら繰り返しているという子もいます。

子どもたちに動物をイメージしてもらい、ポイントを提示しわかりやすく説明したり、

ルールやゲーム性を持たせて取り組む事でそういった体の違和感を少しずつ取り除いていきます。

体のコントロールの仕方を経験する事により、自分の手足の位置を正確に理解し、姿勢を正す事にもつながっていきます。

また、刺激を求めてその行動に出ているのならば、他に刺激を用意すれば落ち着いていくというケースもあります。

そして切り替えるという事には、タイミングを提示してあげる事も大切です。

こどもプラス大阪の活動で例をあげるのならば、

運動遊び→動くのOK!大きな声を出すのOK!でも最初と最後のご挨拶だけはきっちりね!【動】

静かな活動→座って静かにしようね!(無理のない程度に)【静】

合間合間でご挨拶をいれる事により、子どもたちに切り替えのタイミングを理解してもらいます。

こうする事でいつ終わったのか、いつ始まるのかを明確にしております。

挨拶というのは大人になって就労を目指す上で欠かせないものなので切り替えのタイミングを挨拶にしています。

こうやって動と静を繰り返す事で、

脳が運動により一度興奮状態になり、その後で興奮を抑制する訓練となります。

そしてこうした訓練を重ねる事により、少しずつ切り替えられる脳になっていきます。

はじめからうまくはいきませんが、習慣づけが大切で、

繰り返す事で少しずつ要領をつかんでその子のペースでできるようになってきています。

こうした運動の後にプリント学習などをする日もあるので効率もぐっとあがります。

(運動の後は学習の効率がアップするというデータが脳科学にて実証されています。)

フラッシュカードで発語する機会も多いので、

「お家で発語する言葉が増えた!」といううれしいお言葉もいただいております。

LDと運動の深い関係

勉強面で苦手があるとされているLD。

一見すると運動とはなんの関係もないように思いますが、

| ・音読の際に文字を読み飛ばしてしまいうまく読めない。 ・黒板の字がうまくノートに写せない。

|

こういった子の中には、目の動きがうまくいっていない子が多いです。

前庭感覚が弱いためにこういった不具合が体の中でおこっている事があります。

また手加減ができにくい、手先が不器用だというお子さんは固有感覚が鈍く、

手足の位置やどう動かしたらよいのかという事がわかりにくいようです。

トランポリンや鉄棒、マット運動等で、飛んだり回ったりといった機会をたくさん作ることにより

そういった体の中の違和感等を減少させる事ができます。

また切り替える脳になる訓練を同時に行う事で、

授業中(集中する場)⇔休み時間(集中せずともよい場)

こういった生活リズムを少しずつ形成していけます。

要するに何が大切かと申し上げますと、

メリとハリなわけです。

子どもたちの生活の中に、ほんの少しメリハリをつける事によって

そのメリハリが他でも生きてくるのです。

メリハリのついた生活は、就労の上で何よりも大切ですよね。

拘りが強いならば、ずっと気張らなくていいんだよ。とメリを理解してもらう事も必要です。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

アスペルガー症候群って!?【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、吹田市は五月が丘にございます放課後等デイサービス、

こどもプラス大阪 吹田教室です!

みなさんは普段、人とお話しをしていて、相手の表情が曇ってしまい、

「あれ、今の発言は違ったかな…?」

と思った事はありませんか?

人と人との関わり合いはこの社会において不可欠です。

うちの事業所にも「大人になるまでにはなんとか…!」と

コミュニケーション面に悩みを持ち改善したいと思っている保護者さんは多いです。

そんな日々重要視をされているコミュニケーション力ですが、

特にそのコミュニケーションへのつまづきを抱えている発達障害があるのをご存知でしょうか?

アスペルガー症候群って?

アスペルガー症候群(AS)とは、

自閉症スペクトラム(ASD)の中に含まれる発達障害の一種です。

知的障害が見られない高機能自閉症似ていますが、

言語障害がない事がアスペルガー症候群の特徴です。

語彙も豊富で、人とお話しをする事を好む傾向にあるので、

コミュニケーション面にはまったく問題がないように見えます。

しかしお話し好きと言っても、相手の気持ちを汲み取ったり、

空気を読んだりする事が苦手で、

自分の話したい事だけを一方的に話してしまう傾向にあるので、

会話や対話が成り立ちません。

これにより、他人との意思疎通や人間関係を作り上げる事において困難を抱えており、

社会性に多くのつまづきを感じています。

またアスペルガー症候群が注目され始めたのは1980年以降と、

その歴史はまだまだ浅くわかっていない事も多い為、

専門医であっても診断に迷うといったケースが見られています。

アスペルガー症候群と脳の関係性

アスペルガー症候群にも自閉症と共通するような脳機能の特異さが見受けられます。

| ①側頭葉の上側頭回・紡錘回を含む神経回路 ②前頭前野 ③偏桃体 ④前帯状回

|

以上の部位で活動の鈍さがみられます。

これにより

| ①人の表情を読み取ろうとする働き ②相手の気持ちになって考える働き(心の心理)・ワーキングメモリ ③不安などの常同をコントロールする働き ④選択的注意

|

などにつまづきを抱える事があります。

またミラーニューロンの働きも弱い為に

「見て覚える」「見て学ぶ」といった行為も苦手だともされています。

そして時間の流れを理解しずらい傾向にあります。

これは脳の辺縁系と呼ばれる部分の働きに特異が見られるために起こります。

何かのきっかけで昔の出来事を思い出し、急に怒りだしたり、

1年前の喧嘩を思い出し急に相手のお友達を叩いたり…といった行動に出る事もあります。

一度不安を感じた出来事を引きずり、パニックになるというケースもあります。

これをタイムスリップ現象と言います。

また手足を同時に動かす協調運動が苦手な傾向にあり、

こういったスポーツ面に苦手意識を持っている子も少なくはありません。

また強迫性障害や統合失調症等と特徴が類似している部分があり、

誤った診断や誤解を受けやすい傾向にあります。

サヴァン症候群

アスペルガー症候群の中には、特定の物事に対し高い能力を持つ子もいます。

膨大な数字を瞬時に覚えたり、国旗を全て暗記している子、

見た景色、物を瞬時に記憶し細部まで絵に描き起こせる子、

その能力は周囲の予想をはるかに超える物がほとんどです。

これは、自閉症スペクトラムの特徴の一つである「こだわり」が大きくかかわっています。

そのこだわりが本人の興味のある物へ向けられたとき、

驚異的な力を発揮するのです。

もちろん、このサヴァン症候群はすべての自閉症・アスペルガー症候群の子にみられるわけではありません。

しかしこういったところから

「こんなにも高い知能、能力を持っているのに発達障害なわけがない」

と誤解を受けてしまうのです。

アスペルガー症候群の予後について

こういった様々なつまづきで様々な誤解を受けやすいアスペルガー症候群ですが、

困っている事に気付いてもらえないままでいると、

当然何一つ本人のつまづきは改善されないままです。

他人と適切なコミュニケーションが図れず、社会との接点も減り、

挫折感や無力感等のマイナスなイメージだけが本人の中に残り、

二次障害を引き起こしやすくなります。

そうならないためには、

まず周囲が本人への理解を深め、適切なコミュニケーション方法を指導していく必要性があります。

SSTや行動療法、TEACCHなどアプローチの仕方はいくらでもあります。

そして何より経験が大切です。

日々の小さなつまづきを取り除いていき、

本人が安心して暮らせるように支援していく事で、

次第に社会的技術が身に付き円滑なコミュニケーションが図れるようになっていきます。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

進学・就労の移行に向けて (吹田市放課後等デイサービス)

吹田市、放課後等デイサービス、こどもプラス大阪吹田教室です

9月もあっという間に終わりもうすぐ10月で今年も残りあと3カ月となりました

年が明けて、少しすれば現在最高学年の子供たちは進学や卒業を意識することかと思います

幼稚園や保育園の子供達は発達障がいへの支援も比較的整っていましたが、小学校、中学校、高校とライフステージが上がるにつれて、支援体制の充実度が少しずつ低下していく傾向にあります

幼児期に発達障がいを発見し、早期に適切な対応を行うことで、将来子供達が過ごしやすくなるよう支援を行うという考えは定着してきましたが、幼児期に気付かれなかった発達障がい者への支援はいまだ少なく、社会に適応できなくなったり、その事で二次障がいを引き起こしてしまったりといった問題があります

移行支援・進学支援の必要性

現在は幼稚園や保育園での在園期間中に得た子供の情報を小学校へ引き継ぐ「就業支援」に取り組む自治体が増えてきています

しかし、小学校から中学校への移行支援や、中学校から高校への移行支援はまだ十分なシステムが出来ておらず難しくなっています

大学進学、就職、就労における支援サービスについてはさらに不十分で、発達障がいはまだ「子供の障がい」というふうにとらえられていますが、大人になったからといって障がいがなくなるわけでなく、生活をしていく上で生き辛さを感じることは大人も子供も同じで変わらず支援が必要になってきます

就労でつまづくケースも

発達障がいの中でもADHDの場合は、多動性、衝動性は大人になるにつれ収まってくるケースが多いといわれています

しかし不注意の特性は大人になっても残ることが多いです

自閉症スペクトラムの傾向ののある日とは場の空気を読むことが苦手なため、社会人になってから人づきあいがうまくできずに、同僚や上司とぶつかってしまうことが起こりやすいです

こういった、コミュニケーション能力、ソーシャルスキルの乏しさが原因で仕事が長続きせずに、転職を繰り返す人も大勢います

就労準備支援の取り組み

発達障がい者の就労を支援する機関として、地域障がい者職業センター、ハローワーク、発達障がい者支援センターがあります

発達障がい者の就労を成功させるには、相談業務に携わる人が良く理解しており、さらに企業との仲介役をうまくこなしてくれることが求められます

起業に発達障がいや本人の特性を丁寧に説明し、理解してもらえるように熱意をもって説得してくれる人材が求められます

しかし、これらの期間は発達障がいに特化した機関ではなかったり、深い知識を持っている発達障がい者支援センターでも、事業サービスの一部に過ぎず、就労を希望する多くの発達障がい者を受け入れるには至っていません

本人がコミュニケーション能力やソーシャルスキルが身についていない場合などには就労移行支援事業や就労継続支援業務などで職場で想定されるコミュニケーション能力の習得や、作業や実務を体験一般企業への就職のサポートや事業所内での就労を提供します

このように就労準備の段階から発達障がいの特性を踏まえた支援を行い、発達障がい者がもっている能力をうまく引き出し、不得意な事をカバーし得意な事を伸ばせば、活躍の場を提供できるような支援が求められています

支援に手遅れはない

発達障がいは早期発見が理想ですが、気付くことのないまま成人した人も大勢います

その中には大人になってから不適応行動が顕著になり、人付き合いに悩むケースもあります

大人になってから発達障がいに気付いた場合でもすぐに支援を始めるべきです

大人の発達障がいを診断してくれるところは少ないですが、発達障がい者支援センターなどに問い合わせて地域の医療機関や支援窓口に足を運んでみてください

すぐに就職先が見つからず人間関係につまづくことでひきこもってしまう人もいますが、ソーシャルスキルトレーニングの学習会や、自立訓練の講習会などに参加することで社会との繋がりを保つことも大切です

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

運動会における自閉症・ADHDの悩み【吹田市放課後等デイサービス】

こんにちは、吹田市 放課後等デイサービス・吹田市 児童発達支援事業、

こどもプラス大阪 吹田教室です。

台風が過ぎ去って、夜は少しだけ涼しくなりましたよね。

秋って感じがします♪

さて、秋になりますとこども達にとっての一大イベントがありますよね!

そう、運動会です。

みんな運動会のダンスの曲の話で大盛り上がり。

支援員に少しだけダンスを見せてくれたりします。

でも、そんな運動会ですが、楽しみな反面こども達の中には、

大きなストレスになる事もあるんですよね…。

ADHD特有の前頭前野、尾状核の弱さから…

運動会シーズン真っ只中!

様々なストレスや疲労を蓄積させたこども達のイライラって、

どうにも抑えきれない物がありますよね。

ものすごく毎日を頑張っているだけに、些細な事でカッとなったりしやすいです。

その上当日なんて、

運動会の競技ともなると、勝敗がわかりやすい為、

勝ち負けにこだわる子にとってはつらい物があります。

また校内、園内の全員でうごく行事ですから、

当然全てが予定通りにとはいきません。

そういった事でパニックを起こしたりしやすいですよね。

運動会が終わってからも、次は運動会の練習のある生活に慣れきってしまう為、

今度は練習がない事にイライラしてパニックになったり…

こどもの成長にとってはなくてはならない行事ですが、

悩みは尽きませんよね…。

特にADHDのお子さんは前頭前野や尾状核の弱さから、

ワーキングメモリや集中力が弱く、

目まぐるしくスケジュールが変わる運動会にはどうしても対応しきれない傾向にあります。

また自閉症特有の偏桃体の弱さからも…

自閉症の脳の働きの特徴としては、偏桃体の弱さがあげられています。

この偏桃体が弱いと、どうしても不安な気持ちをコントロールしきる事ができず、

急な予定変更や通常の授業と違う運動会のスケジュールに対応しきれないのです。

不安な気持ちをコントロールできないまま、どんどんとスケジュールが進んでいくので、

そう考えるとパニックになる気持ちもわかりますよね。

パニックになるのはどうして?前頭葉の弱さが関係?

上記のADHDのお子さんや自閉症のお子さんが抱える原因と

そして前頭葉の弱さから感情のコントロールをする事ができずに、

パニックになる連鎖が起こってしまうのです。

パニックになると自傷はもちろん他傷もありますよね。

勝ち負けでカッとなって相手を傷つけたり、

状況判断ができなくなって自分を傷つけたり、

運動会だけでなく学校生活や幼稚園・保育園生活の中では、

ずっとお子さんにつきっきりでいれるわけでありません。

そうしてお子さんが怪我をしてしまうのは一番心配ですよね。

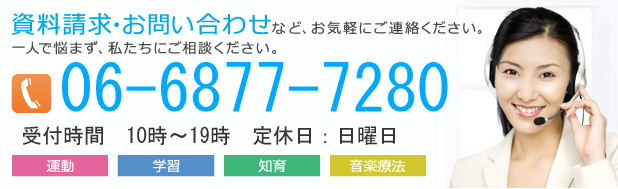

発達障害をお持ちのお子さんが事故を起こしてしまったら…?

そういった事故はもちろん未然に防ぎたいものです。

ですが、上記のような運動会はもちろん、普段の生活の中では

ずっとお子さんの周りに必ず大人がいるとは限りません。

そういった中でパニック等で自傷や他傷が起こってしまっても、

保証してくれる保険って中々ないんですよね…。

最近はそういった発達障害や知的障害をお持ちの方の為の保険も出ているらしいんですよ。

こういった保証があると安心ですよね。

もちろん未然にふさぐ努力が一番大切です。

ですが、万が一という事もありますので、

起こってしまった後の為の備えもまた必要な事なのかもしれませんね。

お問合せはこちら↓

吹田市放課後等デイサービス

こどもプラス大阪吹田教室

〒565-0801

大阪府吹田市五月が丘北5-10 メイカーサ千里PART2 1階

TEL: 06-6877-7280

Mail: info@kp-osaka-suita.com

LINE: kp-suita

お気軽にご相談ください

体験、見学等は随時受け付けております。

メールからも資料請求(無料)できます

吹田市青葉丘北の姉妹校

こちらも合わせて宜しくお願いします!

« Older Entries Newer Entries »

« Older Entries Newer Entries »